昨日の歌会に参加された皆さんお疲れ様でした。

昨日は午前中仕事だった都合で途中からの参加でしたが、それでも同室の方とデュオれたりアイマス歌ってるところに居合わせて腕振ったり、じゃんけん大会で「ペルソナ4ダンシング・オールナイト」をゲットしてホクホクしたり大満足でした。

それから昨日は久しぶりに、ちゅうカラ忘年会を除けば多分1年ぶりくらいに食事会にも参加。今の参加人数凄い!あんなにいるとは。気が付けばサメ映画を中心としたB級映画トークに花を咲かせる謎の流れでしたが楽しかったです。現状なかなか難しいですが、これからも参加できるようにしたいものです。

こんばんは、小島@監督です。

ペルソナ4は早速プレイ開始しています。りせちーカワイイ。実にカワイイ。

さて、今回の映画は「インデペンデンス・デイ:リサージェンス」です。

1996年、突如現れたエイリアンの襲撃に人類は100以上の都市と30億の犠牲を出しながらも辛くも勝利をおさめた。

その後人類は再建を進め、エイリアンの技術を利用してこれまで以上の文明を築き上げるに至った。またエイリアンの次なる襲来に備え、人類は初めて何世紀にもわたる不信や怨讐を越え世界各国にかつてない協調体制が生まれた。

そして20年が経った。ある時元合衆国大統領ホイットモア(ビル・プルマン)は悪夢と共に目覚め、予感した。現在は地球宇宙防衛機構ESDの部長となったデイビッド(ジェフ・ゴールドブラム)はアフリカでエイリアンが残した宇宙船が密かに覚醒し、母船へ向けてSOSを発信していることを突き止める。「その時」は確実に迫ってきていた…

映像表現の進歩がなし得たカタストロフ演出と映画史に残る名シーンの一つとなったホイットモア大統領の演説で1990年代を代表する映画の1つと言っていい名作「インデペンデンス・デイ」にまさかの続編が登場です。映画でも現実同様に20年の時が経過し、登場人物たちにも相応の変化が訪れています。

監督は「デイ・アフター・トゥモロー」や「2012」などでワールドクラスのディザスターパニックを度々描いてきたローランド・エメリッヒ、他脚本ディーン・デブリンなど前作のスタッフ・キャストの多くが再結集しています。

意外、というべきでしょう、ローランド・エメリッヒがそのフィルモグラフィーの中で続編を手掛けるのはコレが初めてになります。それが良くも悪くも、いや若干悪い方に強く働いてしまっている印象を受けました。

この映画、90年代からのVFX技術の進歩によってより一層スケールアップした映像を楽しめます。奥行きを強調したカットが多いため、私は今回2Dでの鑑賞でしたが3Dで鑑賞するのも面白いのではと思います。

大統領が「史上初の女性大統領」だったり、ヒロインの一人やモブキャラにも中国人が多く登場するなどしれっとポリティカルなネタを盛り込んできてるのも特徴だったりします。

反面物語はいささか精彩を欠いていると言わざるを得ません。マイカ・モンロー演じるホイットモア元大統領の娘パトリシアや若き戦闘機パイロット・ジェイク(リアム・ヘムズワーズ)など新世代のキャラクター達も多数登場しますが、明らかに前作の主人公たちの方が(製作者にも観客にも)愛着があるせいか美味しいところを次々と持って行ってしまう印象です。

また「襲撃してきたエイリアンの技術を利用して発展した」というのはSFとしては良いアイディアなのですが、結果的に提示される映像が「スターシップ・トゥルーパーズ」や「スターウォーズ」などからの既視感を拭えないものになってしまっています。

どうせなら中国の古い戦術や戦略などを持ち出してそれを活かした絵作りができていれば面白かったような気もしますが、基本的に戦法がゴリ押しなのでどうしても大味です。もっともその大味ぶりこそエメリッヒ監督の持ち味なので一概に悪いとも言えませんが(笑)

ツッコミどころや欠点を挙げればキリが無いタイプの作品なので正直どう人に薦めていいものか迷うタイプの作品ではありますが、ジメッとした不快指数の高い夏場にはこういう何も考えなくていいカラッとしたノー天気な作品の方が楽しかったりするもの。2時間猛暑から逃避するつもりでコーラと共にどうぞ。

昨日は午前中仕事だった都合で途中からの参加でしたが、それでも同室の方とデュオれたりアイマス歌ってるところに居合わせて腕振ったり、じゃんけん大会で「ペルソナ4ダンシング・オールナイト」をゲットしてホクホクしたり大満足でした。

それから昨日は久しぶりに、ちゅうカラ忘年会を除けば多分1年ぶりくらいに食事会にも参加。今の参加人数凄い!あんなにいるとは。気が付けばサメ映画を中心としたB級映画トークに花を咲かせる謎の流れでしたが楽しかったです。現状なかなか難しいですが、これからも参加できるようにしたいものです。

こんばんは、小島@監督です。

ペルソナ4は早速プレイ開始しています。りせちーカワイイ。実にカワイイ。

さて、今回の映画は「インデペンデンス・デイ:リサージェンス」です。

1996年、突如現れたエイリアンの襲撃に人類は100以上の都市と30億の犠牲を出しながらも辛くも勝利をおさめた。

その後人類は再建を進め、エイリアンの技術を利用してこれまで以上の文明を築き上げるに至った。またエイリアンの次なる襲来に備え、人類は初めて何世紀にもわたる不信や怨讐を越え世界各国にかつてない協調体制が生まれた。

そして20年が経った。ある時元合衆国大統領ホイットモア(ビル・プルマン)は悪夢と共に目覚め、予感した。現在は地球宇宙防衛機構ESDの部長となったデイビッド(ジェフ・ゴールドブラム)はアフリカでエイリアンが残した宇宙船が密かに覚醒し、母船へ向けてSOSを発信していることを突き止める。「その時」は確実に迫ってきていた…

映像表現の進歩がなし得たカタストロフ演出と映画史に残る名シーンの一つとなったホイットモア大統領の演説で1990年代を代表する映画の1つと言っていい名作「インデペンデンス・デイ」にまさかの続編が登場です。映画でも現実同様に20年の時が経過し、登場人物たちにも相応の変化が訪れています。

監督は「デイ・アフター・トゥモロー」や「2012」などでワールドクラスのディザスターパニックを度々描いてきたローランド・エメリッヒ、他脚本ディーン・デブリンなど前作のスタッフ・キャストの多くが再結集しています。

意外、というべきでしょう、ローランド・エメリッヒがそのフィルモグラフィーの中で続編を手掛けるのはコレが初めてになります。それが良くも悪くも、いや若干悪い方に強く働いてしまっている印象を受けました。

この映画、90年代からのVFX技術の進歩によってより一層スケールアップした映像を楽しめます。奥行きを強調したカットが多いため、私は今回2Dでの鑑賞でしたが3Dで鑑賞するのも面白いのではと思います。

大統領が「史上初の女性大統領」だったり、ヒロインの一人やモブキャラにも中国人が多く登場するなどしれっとポリティカルなネタを盛り込んできてるのも特徴だったりします。

反面物語はいささか精彩を欠いていると言わざるを得ません。マイカ・モンロー演じるホイットモア元大統領の娘パトリシアや若き戦闘機パイロット・ジェイク(リアム・ヘムズワーズ)など新世代のキャラクター達も多数登場しますが、明らかに前作の主人公たちの方が(製作者にも観客にも)愛着があるせいか美味しいところを次々と持って行ってしまう印象です。

また「襲撃してきたエイリアンの技術を利用して発展した」というのはSFとしては良いアイディアなのですが、結果的に提示される映像が「スターシップ・トゥルーパーズ」や「スターウォーズ」などからの既視感を拭えないものになってしまっています。

どうせなら中国の古い戦術や戦略などを持ち出してそれを活かした絵作りができていれば面白かったような気もしますが、基本的に戦法がゴリ押しなのでどうしても大味です。もっともその大味ぶりこそエメリッヒ監督の持ち味なので一概に悪いとも言えませんが(笑)

ツッコミどころや欠点を挙げればキリが無いタイプの作品なので正直どう人に薦めていいものか迷うタイプの作品ではありますが、ジメッとした不快指数の高い夏場にはこういう何も考えなくていいカラッとしたノー天気な作品の方が楽しかったりするもの。2時間猛暑から逃避するつもりでコーラと共にどうぞ。

昨日参院選が行われました。

今回はエンカウントしませんでしたが、過去数回「出口調査」というヤツに出くわしたことがあります。

「誰に投じたか」や「投じた根拠」などを簡単にアンケートされる(大抵A4くらいのアンケート用紙を渡されてそこに記入する)ワケですが、これがその日の夜の開票速報に反映されている(でも実際の結果には影響無い)かと思うとちょっと悪戯心が湧いて、ぶっちゃけ1度だけ大嘘ついたことあります。まぁ嘘ついて何か楽しくなるかっていうと別にそうでもなかったので2度はやりませんでしたが(苦笑)

こんばんは、小島@監督です。

今回は前回より投票率は上がったようですが、それでももっと上がって欲しいというのが私の本音。

さて、今回の映画は「貞子VS伽耶子」です。

女子大生・倉橋有里(山本美月)は親友の夏美(佐津川愛美)から両親の結婚式を収録したビデオテープのダビングを頼まれる。リサイクルショップで古いビデオデッキを購入した美月は、そこにはラベルの無いビデオテープが入っていた。

ちょっとした好奇心から有里は夏美と共にビデオテープを再生する。たまたまスマホの通知に気を取られた有里は映像を見逃してしまうが、夏美はその異様な映像を目の当たりにし、直後かかってきた非通知の電話に夏美はそれが本物の「呪いのビデオ」であることを確信し、2人は呪いのビデオを中心とした都市伝説を研究する大学教授・森繁(甲本雅裕)に救いを求めるのだった。

一方、両親の都合で引っ越しを強いられた女子高生・高木鈴花(玉城ティナ)は言いしれない不安に苛まれていた。新居の向かいにある廃墟化した古い家が気になって仕方がない。転校先の同級生からその廃墟が関わった者がことごとく不審死を遂げる「呪いの家」であると知った鈴花は、奇怪な幻覚や悪夢にうなされる様になる。

呪いのビデオを観た者に所定の期日に死をデリバリーする「リング」の貞子と、その家を訪れる者に弟・俊雄君と共にDEADなおもてなしを振る舞う「呪怨」の伽耶子、共に1990年代の終わりに登場し、日本が世界に誇るホラー界のトップアイドルがガチンコファイトするお祭り映画の登場です。

今年公開された「バットマンVSスーパーマン」を例に取らずとも、こう言った人気キャラクター達のクロスオーバーは非日常的なイベント性を演出したい娯楽映画の世界では古くから好まれる題材で、1943年には既に「フランケンシュタインと狼男」が作られていますし、日本でも「キングコング対ゴジラ」(1962年)や「マジンガーZ対デビルマン」(1973年)などが製作されています。

話を「貞子VS伽耶子」の方に戻しましょう。

意外、と言っては何ですが、この映画はこんなふざけたタイトルなのに実は結構コワイ、ホラー映画としてなかなかの秀作です。ノー天気映画を期待して観に行ったら真顔になった方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。中盤以降はだいぶトンデモになってきますが序盤は雰囲気作りに成功していてかなりコワイです。この辺り、「ノロイ」(2005年製作)や「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!」シリーズ(2012~15年製作)などでユニークな恐怖演出に定評のある白石晃士監督の手腕が大きいと言えますね。

貞子にしろ伽耶子にしろある程度設定が変更され、「リング」や「呪怨」両シリーズを観ていなくともキャラクターのイメージさえあれば楽しめる敷居の低さもポイント。

特に貞子は2012年に製作された「貞子3D」では呪いのビデオはネット動画でしたが今回は何とビデオテープが復活。「VHS時代の終焉と共に姿を消した都市伝説」という設定が秀逸で、ビデオデッキの稼働音が恐怖演出の中にどこかノスタルジックな味わいを加えます。

またこの映画、何故か登場人物のキャラが異様に濃いのが特徴です。呪いのビデオが実在すると知るや貞子会いたさに喜々としてビデオを観ちゃう大学教授森繁や、2つの呪いを解くために両者をぶつけようと画策する霊能者・常盤経蔵(安藤政信)とその相棒である盲目の少女・珠緒(菊地麻衣)と言い印象的なキャラが多く、実は結構賑やかな映画でもあります。

この映画、なんだかんだと私はかなり楽しめました。興味のある方は、せっかくですし是非劇場でこのドリームマッチの行く末を確かめてみてください。

今回はエンカウントしませんでしたが、過去数回「出口調査」というヤツに出くわしたことがあります。

「誰に投じたか」や「投じた根拠」などを簡単にアンケートされる(大抵A4くらいのアンケート用紙を渡されてそこに記入する)ワケですが、これがその日の夜の開票速報に反映されている(でも実際の結果には影響無い)かと思うとちょっと悪戯心が湧いて、ぶっちゃけ1度だけ大嘘ついたことあります。まぁ嘘ついて何か楽しくなるかっていうと別にそうでもなかったので2度はやりませんでしたが(苦笑)

こんばんは、小島@監督です。

今回は前回より投票率は上がったようですが、それでももっと上がって欲しいというのが私の本音。

さて、今回の映画は「貞子VS伽耶子」です。

女子大生・倉橋有里(山本美月)は親友の夏美(佐津川愛美)から両親の結婚式を収録したビデオテープのダビングを頼まれる。リサイクルショップで古いビデオデッキを購入した美月は、そこにはラベルの無いビデオテープが入っていた。

ちょっとした好奇心から有里は夏美と共にビデオテープを再生する。たまたまスマホの通知に気を取られた有里は映像を見逃してしまうが、夏美はその異様な映像を目の当たりにし、直後かかってきた非通知の電話に夏美はそれが本物の「呪いのビデオ」であることを確信し、2人は呪いのビデオを中心とした都市伝説を研究する大学教授・森繁(甲本雅裕)に救いを求めるのだった。

一方、両親の都合で引っ越しを強いられた女子高生・高木鈴花(玉城ティナ)は言いしれない不安に苛まれていた。新居の向かいにある廃墟化した古い家が気になって仕方がない。転校先の同級生からその廃墟が関わった者がことごとく不審死を遂げる「呪いの家」であると知った鈴花は、奇怪な幻覚や悪夢にうなされる様になる。

呪いのビデオを観た者に所定の期日に死をデリバリーする「リング」の貞子と、その家を訪れる者に弟・俊雄君と共にDEADなおもてなしを振る舞う「呪怨」の伽耶子、共に1990年代の終わりに登場し、日本が世界に誇るホラー界のトップアイドルがガチンコファイトするお祭り映画の登場です。

今年公開された「バットマンVSスーパーマン」を例に取らずとも、こう言った人気キャラクター達のクロスオーバーは非日常的なイベント性を演出したい娯楽映画の世界では古くから好まれる題材で、1943年には既に「フランケンシュタインと狼男」が作られていますし、日本でも「キングコング対ゴジラ」(1962年)や「マジンガーZ対デビルマン」(1973年)などが製作されています。

話を「貞子VS伽耶子」の方に戻しましょう。

意外、と言っては何ですが、この映画はこんなふざけたタイトルなのに実は結構コワイ、ホラー映画としてなかなかの秀作です。ノー天気映画を期待して観に行ったら真顔になった方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。中盤以降はだいぶトンデモになってきますが序盤は雰囲気作りに成功していてかなりコワイです。この辺り、「ノロイ」(2005年製作)や「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!」シリーズ(2012~15年製作)などでユニークな恐怖演出に定評のある白石晃士監督の手腕が大きいと言えますね。

貞子にしろ伽耶子にしろある程度設定が変更され、「リング」や「呪怨」両シリーズを観ていなくともキャラクターのイメージさえあれば楽しめる敷居の低さもポイント。

特に貞子は2012年に製作された「貞子3D」では呪いのビデオはネット動画でしたが今回は何とビデオテープが復活。「VHS時代の終焉と共に姿を消した都市伝説」という設定が秀逸で、ビデオデッキの稼働音が恐怖演出の中にどこかノスタルジックな味わいを加えます。

またこの映画、何故か登場人物のキャラが異様に濃いのが特徴です。呪いのビデオが実在すると知るや貞子会いたさに喜々としてビデオを観ちゃう大学教授森繁や、2つの呪いを解くために両者をぶつけようと画策する霊能者・常盤経蔵(安藤政信)とその相棒である盲目の少女・珠緒(菊地麻衣)と言い印象的なキャラが多く、実は結構賑やかな映画でもあります。

この映画、なんだかんだと私はかなり楽しめました。興味のある方は、せっかくですし是非劇場でこのドリームマッチの行く末を確かめてみてください。

先週の放送で「暗殺教室」が最終回に。

ラスト数回は第1期から張ってきた伏線の数々がクライマックスへ向けて次々と収束していく様に震えると同時に、メインキャラだけで30人近くいるというのに最後には全員に何がしかの愛着が湧いてしまうほど豊かなエピソードが昇華されていく様に思わず涙してしまうほどに感動してしまう自分がいました。

また終盤の殺せんせー役福山潤と潮田渚役渕上舞の演技が実に素晴らしく、「暗殺教室」は2人の新しい代表作となったのではないでしょうか。

こんばんは、小島@監督です。

それぞれの対象年齢は違いますが、2月まで放送されていた「Go!プリンセスプリキュア」と言い大人がちゃんと少年少女へ向けた言葉を持った作品を述べ50話かけて描き切った意義は大きいでしょう。次々とコンテンツが消費されていく昨今だからこそ、こういった作品がもう少し増えてほしいですね。

さて、今回は映画館の話。

先月末日を以て、センチュリー豊田ビルで営業していた「名古屋ピカデリー」が閉館になりました。

名古屋ピカデリーは2003年、旧豊田ビルで営業していた「名古屋グランド劇場」の後継館としてオープン。当初は三井ビル北館で営業していた「ピカデリー1~4」との連番で「ピカデリー5・6」として開業。

三井ビル北館のピカデリーは1957年開業(オープン当初は「アロハ映画劇場」「セントラル劇場」という名前だった。1988年に「ピカデリー」に名称変更。)なのでセンチュリー豊田ビルとしての営業は10年余りながら実際は60年近い歴史があります。

2010年に「ピカデリー1~4」は三井ビル北館の老朽化に伴い閉館。その際の記念上映では会員は無料で観られるという採算度外視の企画で多数の名作を上映し、私もその際「ローマの休日」(1953年製作。主演オードリー・ヘップバーン)を初めてスクリーンで鑑賞する機会を得ました。

センチュリー豊田ビルでの2スクリーン体制となった後は主に松竹や東宝など配給大手の邦画を中心に上映する一方で、「掘り出シネマ」と題し、ヴァン・ダムやステイサムなどのアクションやゾンビ映画を中心にしたホラー映画、アジアやヨーロッパの作品を積極的に(それもミニシアターより大きなスクリーンで)上映してくれるかなりアナーキーな番組編成が特に私のような映画ファンにはありがたい存在でした。

度々舞台挨拶も催していて、劇場内の柱には登壇者たちのサイン色紙がびっしり。閉館したらコレどうするのでしょう。ミッドランドスクエアシネマに移して飾るのでしょうか。それとも倉庫入りかな。

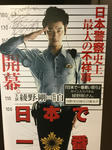

三井ビル北館の閉館時と違い、今回は特に記念上映などは行わなかったため、営業最終週にも関わらず新作「日本で一番悪いやつら」が封切られました。しかも綾野剛サイン入りのパネルまで展示。最終週では5作品が上映されていましたが、この作品のみ上映をミッドランドスクエアシネマが引き継ぐ形となり(どちらも経営母体は同じ中日本興業である)、多分このパネルはミッドランドに移されて展示されてるんじゃないかと思います。

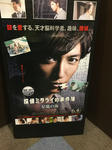

私がピカデリーで最後に観たのは「探偵ミタライの事件簿 星籠の海」

島田荘司の「御手洗潔シリーズ」を映画化した作品で、原作者も太鼓判を押した御手洗潔役玉木宏の演技が見事。かなりボリュームがある原作をエピソードを選んで103分とコンパクトにまとめたテンポの良さが心地良く、結構気軽に楽しめる1本でした。しかし大人の事情でそうなったであろう原作に登場しないヒロイン・小川みゆき(広瀬アリス)が悪い意味で浮いているのが何とも(苦笑)

最後まで通常営業を続けたピカデリーですが、最終営業日である6月30日だけは壁一面にこれまで上映した作品のポスターを貼れるだけ掲示したそうです。私はその日遅くまで仕事だったため赴く事は出来ませんでしたが、きっと壮観だったでしょうね。

まるで「また明日」と言っても差し支えないくらいに最後までいつも通りに。けれど最後は精一杯の「さよなら」を。こんな幕引きも素敵だと思います。

ピカデリーの閉館によって、名古屋市内の配給大手の新作を上映する映画館は全て淘汰され(一部は伏見ミリオン座やセンチュリーシネマでも上映されていますが)、シネコンにその座を譲る事になります。

今月15日に開業予定のミッドランドスクエアシネマ2の登場により、スクリーン数についてだけ言えば約10年前と同水準になるのでせめて1スクリーンくらいは「掘り出シネマ」のように上映作品の幅を広げるために使ってほしいですね。

名古屋ピカデリーさん長い間お疲れ様です。たくさんの作品に出会わせてくれてありがとうございました。

ラスト数回は第1期から張ってきた伏線の数々がクライマックスへ向けて次々と収束していく様に震えると同時に、メインキャラだけで30人近くいるというのに最後には全員に何がしかの愛着が湧いてしまうほど豊かなエピソードが昇華されていく様に思わず涙してしまうほどに感動してしまう自分がいました。

また終盤の殺せんせー役福山潤と潮田渚役渕上舞の演技が実に素晴らしく、「暗殺教室」は2人の新しい代表作となったのではないでしょうか。

こんばんは、小島@監督です。

それぞれの対象年齢は違いますが、2月まで放送されていた「Go!プリンセスプリキュア」と言い大人がちゃんと少年少女へ向けた言葉を持った作品を述べ50話かけて描き切った意義は大きいでしょう。次々とコンテンツが消費されていく昨今だからこそ、こういった作品がもう少し増えてほしいですね。

さて、今回は映画館の話。

先月末日を以て、センチュリー豊田ビルで営業していた「名古屋ピカデリー」が閉館になりました。

名古屋ピカデリーは2003年、旧豊田ビルで営業していた「名古屋グランド劇場」の後継館としてオープン。当初は三井ビル北館で営業していた「ピカデリー1~4」との連番で「ピカデリー5・6」として開業。

三井ビル北館のピカデリーは1957年開業(オープン当初は「アロハ映画劇場」「セントラル劇場」という名前だった。1988年に「ピカデリー」に名称変更。)なのでセンチュリー豊田ビルとしての営業は10年余りながら実際は60年近い歴史があります。

2010年に「ピカデリー1~4」は三井ビル北館の老朽化に伴い閉館。その際の記念上映では会員は無料で観られるという採算度外視の企画で多数の名作を上映し、私もその際「ローマの休日」(1953年製作。主演オードリー・ヘップバーン)を初めてスクリーンで鑑賞する機会を得ました。

センチュリー豊田ビルでの2スクリーン体制となった後は主に松竹や東宝など配給大手の邦画を中心に上映する一方で、「掘り出シネマ」と題し、ヴァン・ダムやステイサムなどのアクションやゾンビ映画を中心にしたホラー映画、アジアやヨーロッパの作品を積極的に(それもミニシアターより大きなスクリーンで)上映してくれるかなりアナーキーな番組編成が特に私のような映画ファンにはありがたい存在でした。

度々舞台挨拶も催していて、劇場内の柱には登壇者たちのサイン色紙がびっしり。閉館したらコレどうするのでしょう。ミッドランドスクエアシネマに移して飾るのでしょうか。それとも倉庫入りかな。

三井ビル北館の閉館時と違い、今回は特に記念上映などは行わなかったため、営業最終週にも関わらず新作「日本で一番悪いやつら」が封切られました。しかも綾野剛サイン入りのパネルまで展示。最終週では5作品が上映されていましたが、この作品のみ上映をミッドランドスクエアシネマが引き継ぐ形となり(どちらも経営母体は同じ中日本興業である)、多分このパネルはミッドランドに移されて展示されてるんじゃないかと思います。

私がピカデリーで最後に観たのは「探偵ミタライの事件簿 星籠の海」

島田荘司の「御手洗潔シリーズ」を映画化した作品で、原作者も太鼓判を押した御手洗潔役玉木宏の演技が見事。かなりボリュームがある原作をエピソードを選んで103分とコンパクトにまとめたテンポの良さが心地良く、結構気軽に楽しめる1本でした。しかし大人の事情でそうなったであろう原作に登場しないヒロイン・小川みゆき(広瀬アリス)が悪い意味で浮いているのが何とも(苦笑)

最後まで通常営業を続けたピカデリーですが、最終営業日である6月30日だけは壁一面にこれまで上映した作品のポスターを貼れるだけ掲示したそうです。私はその日遅くまで仕事だったため赴く事は出来ませんでしたが、きっと壮観だったでしょうね。

まるで「また明日」と言っても差し支えないくらいに最後までいつも通りに。けれど最後は精一杯の「さよなら」を。こんな幕引きも素敵だと思います。

ピカデリーの閉館によって、名古屋市内の配給大手の新作を上映する映画館は全て淘汰され(一部は伏見ミリオン座やセンチュリーシネマでも上映されていますが)、シネコンにその座を譲る事になります。

今月15日に開業予定のミッドランドスクエアシネマ2の登場により、スクリーン数についてだけ言えば約10年前と同水準になるのでせめて1スクリーンくらいは「掘り出シネマ」のように上映作品の幅を広げるために使ってほしいですね。

名古屋ピカデリーさん長い間お疲れ様です。たくさんの作品に出会わせてくれてありがとうございました。

先週世界を駆け巡った「英国、住民投票でEU離脱を決定」のニュースはさすがに私も驚きを禁じ得ませんでした。

正直先々どんな影響があるのか全く読めません。既にFX界隈では阿鼻叫喚の地獄絵図の様相ですが、私は為替に手を出していないので今のところ変化は無いですがこの先どうなるやら。自分の仕事の絡みとしてはウィスキーが今後更に高騰しやすまいか心配。

こんばんは、小島@監督です。

それにしても明らかに今、歴史の転換点にいるという感覚。何とも不思議な気分です。

さて、今回の映画は「10 クローバーフィールド・レーン」です。

夫との別れを決意したミシェル(メアリー・エリザベス・ウィンステッド)は、街を飛び出し車を走らせた。深夜、追突事故に遭い気絶したミシェルが意識を取り戻したとき、下着姿で枷を付けられ密室に監禁されていることに気づく。

そこに男が食事を運びにやってきた。ハワード(ジョン・グッドマン)と名乗ったその男は、何かに襲撃され人類は滅亡し、ミシェルは逃亡中に発見し自身の地下シェルターに連れ込んだのだという。そしてハワードと共にシェルターに逃げ込んだ男エメット(ジョン・ギャラガー・Jr.)と地下シェルターでの3人の奇妙な共同生活が始まる。

世間的な評価はさておき個人的には気に入っている映画、というのも多く、その中の一つに「クローバーフィールド/HAKAISHA」というのがあります。

2008年に公開されたその映画は、ある夜突如ニューヨークを巨大生物が襲撃し、逃げ惑う若者の一人が恐怖の一夜の一部始終をひたすらビデオに録画していた、という内容のPOVの手法を用いたパニック映画で、「冒頭でカメラの使い方をレクチャーされてた青年が何でそんなにジャーナリスト魂に目覚めてしまうのや!?」とか「そんな一晩中録画し続けられるカメラあるの!?」とかまぁいろいろツッコミどころは多いもののユニークかつトリッキーな怪獣映画としては実に面白く、度々DVDを観返すくらいには気に入っています。

そんな「クローバーフィールド」の名を冠する映画が突然また現れた日にはそりゃ気にもなるってものです。実際観てみると前作とは直接的な繋がりは無さそうでしたが。

そんな今作は前作(?)と違いPOVではなく主要人物僅か3人、全編ほぼ地下シェルター内で展開するシチュエーション・スリラーになっています。

何と言ってもこの映画、地下シェルターの主であるハワードを演じるジョン・グッドマンの怪演に尽きます。温和な表情を見せたと思ったら突如凶暴な顔を覗かせ、あからさまに怪しい雰囲気を漂わせながら、でも信用できそうでやっぱり信用できなさそうなハワードのキャラクターにミシェル同様翻弄されていきます。しかも序盤まず観客に提示される「世界は本当に滅びたのか?」という疑念だけでなく中盤には更に別の疑念も生じさせ、なかなか油断のできない展開です。ともすれば前作より低予算ではなかろうかとは思いますが、映画そのものの出来栄えで言ったら「HAKAISHA」よりも遥かに上回っています。

今作を手掛けた監督ダン・トランテンバーグはこれが初監督作品だそうで、プロデュースしたJ.J.エイブラムスもまた面白い逸材を見つけてきたものだと思います。

実のところスリラーとしての出来が良すぎて「クローバーフィールド」な部分が悪い意味で浮いてしまっているのが大きな欠点です。終盤の展開は人によってはガッカリしてしまう方もいるのではないでしょうか。決してトータルの出来が悪いワケではないのですが。

結構な大規模で公開されている割にはかなり癖の強い部類に入る作品で、少々人に薦めづらい作品ではあるのですが、人数もロケーションも限定されたシチュエーション・スリラーがお好みの方は是非どうぞ。

正直先々どんな影響があるのか全く読めません。既にFX界隈では阿鼻叫喚の地獄絵図の様相ですが、私は為替に手を出していないので今のところ変化は無いですがこの先どうなるやら。自分の仕事の絡みとしてはウィスキーが今後更に高騰しやすまいか心配。

こんばんは、小島@監督です。

それにしても明らかに今、歴史の転換点にいるという感覚。何とも不思議な気分です。

さて、今回の映画は「10 クローバーフィールド・レーン」です。

夫との別れを決意したミシェル(メアリー・エリザベス・ウィンステッド)は、街を飛び出し車を走らせた。深夜、追突事故に遭い気絶したミシェルが意識を取り戻したとき、下着姿で枷を付けられ密室に監禁されていることに気づく。

そこに男が食事を運びにやってきた。ハワード(ジョン・グッドマン)と名乗ったその男は、何かに襲撃され人類は滅亡し、ミシェルは逃亡中に発見し自身の地下シェルターに連れ込んだのだという。そしてハワードと共にシェルターに逃げ込んだ男エメット(ジョン・ギャラガー・Jr.)と地下シェルターでの3人の奇妙な共同生活が始まる。

世間的な評価はさておき個人的には気に入っている映画、というのも多く、その中の一つに「クローバーフィールド/HAKAISHA」というのがあります。

2008年に公開されたその映画は、ある夜突如ニューヨークを巨大生物が襲撃し、逃げ惑う若者の一人が恐怖の一夜の一部始終をひたすらビデオに録画していた、という内容のPOVの手法を用いたパニック映画で、「冒頭でカメラの使い方をレクチャーされてた青年が何でそんなにジャーナリスト魂に目覚めてしまうのや!?」とか「そんな一晩中録画し続けられるカメラあるの!?」とかまぁいろいろツッコミどころは多いもののユニークかつトリッキーな怪獣映画としては実に面白く、度々DVDを観返すくらいには気に入っています。

そんな「クローバーフィールド」の名を冠する映画が突然また現れた日にはそりゃ気にもなるってものです。実際観てみると前作とは直接的な繋がりは無さそうでしたが。

そんな今作は前作(?)と違いPOVではなく主要人物僅か3人、全編ほぼ地下シェルター内で展開するシチュエーション・スリラーになっています。

何と言ってもこの映画、地下シェルターの主であるハワードを演じるジョン・グッドマンの怪演に尽きます。温和な表情を見せたと思ったら突如凶暴な顔を覗かせ、あからさまに怪しい雰囲気を漂わせながら、でも信用できそうでやっぱり信用できなさそうなハワードのキャラクターにミシェル同様翻弄されていきます。しかも序盤まず観客に提示される「世界は本当に滅びたのか?」という疑念だけでなく中盤には更に別の疑念も生じさせ、なかなか油断のできない展開です。ともすれば前作より低予算ではなかろうかとは思いますが、映画そのものの出来栄えで言ったら「HAKAISHA」よりも遥かに上回っています。

今作を手掛けた監督ダン・トランテンバーグはこれが初監督作品だそうで、プロデュースしたJ.J.エイブラムスもまた面白い逸材を見つけてきたものだと思います。

実のところスリラーとしての出来が良すぎて「クローバーフィールド」な部分が悪い意味で浮いてしまっているのが大きな欠点です。終盤の展開は人によってはガッカリしてしまう方もいるのではないでしょうか。決してトータルの出来が悪いワケではないのですが。

結構な大規模で公開されている割にはかなり癖の強い部類に入る作品で、少々人に薦めづらい作品ではあるのですが、人数もロケーションも限定されたシチュエーション・スリラーがお好みの方は是非どうぞ。

ニコ生で今週の終わりまで「サメコレ」と題し、近年製作されたサメ映画を日替わりで配信するというステキボンクラ企画が進行しています。

B級パニック映画の中でゾンビ映画と双璧をなすサメ映画、単にホラーというだけでなく時にコメディ、時にラブストーリー、時に哲学的な人間ドラマと物語に幅の広さを見せるゾンビ映画と違って基本的には何を観ても「何かいろんなサメが人間を襲う」だけ!のため、既にジャンルとしては飽和状態。それでも妙に生き残ってるので遺伝子改造されて砂浜も泳げるようになったりタコと合体したり幽霊になったりメカになったりどんどんアイディアが先鋭化されていき、そこが変に愛されてる魅力とも言えます。

こんばんは、小島@監督です。

「サメコレ」のラインナップの中には低気圧で吸い上げられ上昇気流に乗って上空からサメが襲い掛かってくるという無茶苦茶なネタで一躍サメ映画界のスターになり続編まで作られた「シャークネード」なんていう逸品も。ニコ生にて連日21時10分から!

さて、今回の映画は「シチズンフォー スノーデンの暴露」です。

2013年初頭、気鋭のドキュメンタリー作家ローラ・ポイトラスの元に「シチズンフォー」と名乗る何者かから「NSA(国家安全保障局)が国民の膨大な通信データを秘密裏かつ無制限に収集している」という衝撃的な情報と共にコンタクトを求められる。

ローラは「シチズンフォー」とのインタビューを敢行するため旧知のジャーナリスト・グレン・グリーンウォルドと共に香港へと向かった。香港で待っていたのは元CIA職員エドワード・スノーデン。ローラがカメラを回し、グレンがインタビュアーを務める中、スノーデンは驚くべき事実を次々と明かし始める。

2013年6月に起こりアメリカが個人情報を極秘裏かつ無制限に収集していることを暴露し世界に衝撃を与えた「スノーデン事件」、その内幕を語るドキュメンタリーです。

この映画を、極めて特異かつ印象的なものにしているのは映画の中でも最もウェイトを占めるスノーデンへのインタビュー、その取材時期それ自体にあります。

スノーデンへのインタビューを元にグレン・グリーンウォルドが英国紙ガーディアンに掲載した記事、それが「スノーデン事件」の口火であり、つまりこの映画は何と「事件を回顧する」のではなく「事件が起きたその場その瞬間」を収めたドキュメンタリーです。更にこの映画はスノーデンが自身が告発者であると名乗り出るところまで密着し続けます。

事件後の世界情勢の変化はニュースで多分に語られたのでご存知の方も多い事でしょう。NSAがドイツのメルケル首相の携帯電話を盗聴していたことが発覚し、オバマ大統領が謝罪するに至ったり、日本でも安倍首相の電話が盗聴されている事が発覚したりしました(こちらは正式な抗議をせずじまいなようですが)

ちなみにスノーデンが名乗る「シチズンフォー(Citizen Four)」という名前の意味は、「自分が最初ではなく、また最後でもない」という理由からだそうで、確かにかつて世に知られている限り3人、NSAを内部告発した人物がいますし、その辺りも意識したネーミングなのでしょう。

インタビューを通してみる限りスノーデンはいわゆる自由至上主義者(リバタリアン(他者の身体・財産を侵害しない限り個人の望む行動は基本的に自由であるとする、個人的自由と経済的自由の双方を重視する政治思想))であるようで、そこがともすれば恣意的に個人をパブリック・エネミー仕立てることを可能としてしまったNSAの方針と反駁した結果の行動のように思えます。

さながらジョージ・オーウェルのSF小説とジョン・ル・カレのスパイ小説をミックスしたような極めてエキサイティングなスリラーを観ているようなこの映画が、「フィクションではない」という事実、そして現在進行形のトピックであること、そこに最も戦慄を覚えます。この衝撃的な内容でこの映画は世界各地の映画祭で実に40もの賞を獲得しました。

正直観る者に相応のリテラシーと素養を求めるのでかなりハードルの高い映画であることがある意味欠点ではありますが、この事件や世界情勢に興味のある方には得るものの多い作品になる事でしょう。是非、鮮度の高い内にどうぞ。

B級パニック映画の中でゾンビ映画と双璧をなすサメ映画、単にホラーというだけでなく時にコメディ、時にラブストーリー、時に哲学的な人間ドラマと物語に幅の広さを見せるゾンビ映画と違って基本的には何を観ても「何かいろんなサメが人間を襲う」だけ!のため、既にジャンルとしては飽和状態。それでも妙に生き残ってるので遺伝子改造されて砂浜も泳げるようになったりタコと合体したり幽霊になったりメカになったりどんどんアイディアが先鋭化されていき、そこが変に愛されてる魅力とも言えます。

こんばんは、小島@監督です。

「サメコレ」のラインナップの中には低気圧で吸い上げられ上昇気流に乗って上空からサメが襲い掛かってくるという無茶苦茶なネタで一躍サメ映画界のスターになり続編まで作られた「シャークネード」なんていう逸品も。ニコ生にて連日21時10分から!

さて、今回の映画は「シチズンフォー スノーデンの暴露」です。

2013年初頭、気鋭のドキュメンタリー作家ローラ・ポイトラスの元に「シチズンフォー」と名乗る何者かから「NSA(国家安全保障局)が国民の膨大な通信データを秘密裏かつ無制限に収集している」という衝撃的な情報と共にコンタクトを求められる。

ローラは「シチズンフォー」とのインタビューを敢行するため旧知のジャーナリスト・グレン・グリーンウォルドと共に香港へと向かった。香港で待っていたのは元CIA職員エドワード・スノーデン。ローラがカメラを回し、グレンがインタビュアーを務める中、スノーデンは驚くべき事実を次々と明かし始める。

2013年6月に起こりアメリカが個人情報を極秘裏かつ無制限に収集していることを暴露し世界に衝撃を与えた「スノーデン事件」、その内幕を語るドキュメンタリーです。

この映画を、極めて特異かつ印象的なものにしているのは映画の中でも最もウェイトを占めるスノーデンへのインタビュー、その取材時期それ自体にあります。

スノーデンへのインタビューを元にグレン・グリーンウォルドが英国紙ガーディアンに掲載した記事、それが「スノーデン事件」の口火であり、つまりこの映画は何と「事件を回顧する」のではなく「事件が起きたその場その瞬間」を収めたドキュメンタリーです。更にこの映画はスノーデンが自身が告発者であると名乗り出るところまで密着し続けます。

事件後の世界情勢の変化はニュースで多分に語られたのでご存知の方も多い事でしょう。NSAがドイツのメルケル首相の携帯電話を盗聴していたことが発覚し、オバマ大統領が謝罪するに至ったり、日本でも安倍首相の電話が盗聴されている事が発覚したりしました(こちらは正式な抗議をせずじまいなようですが)

ちなみにスノーデンが名乗る「シチズンフォー(Citizen Four)」という名前の意味は、「自分が最初ではなく、また最後でもない」という理由からだそうで、確かにかつて世に知られている限り3人、NSAを内部告発した人物がいますし、その辺りも意識したネーミングなのでしょう。

インタビューを通してみる限りスノーデンはいわゆる自由至上主義者(リバタリアン(他者の身体・財産を侵害しない限り個人の望む行動は基本的に自由であるとする、個人的自由と経済的自由の双方を重視する政治思想))であるようで、そこがともすれば恣意的に個人をパブリック・エネミー仕立てることを可能としてしまったNSAの方針と反駁した結果の行動のように思えます。

さながらジョージ・オーウェルのSF小説とジョン・ル・カレのスパイ小説をミックスしたような極めてエキサイティングなスリラーを観ているようなこの映画が、「フィクションではない」という事実、そして現在進行形のトピックであること、そこに最も戦慄を覚えます。この衝撃的な内容でこの映画は世界各地の映画祭で実に40もの賞を獲得しました。

正直観る者に相応のリテラシーと素養を求めるのでかなりハードルの高い映画であることがある意味欠点ではありますが、この事件や世界情勢に興味のある方には得るものの多い作品になる事でしょう。是非、鮮度の高い内にどうぞ。

昨日の歌会に参加された皆さんお疲れ様でした。

初参加の方々は楽しんで頂けましたでしょうか?次回以降も続けて参加してくださると嬉しいですね。

今回有志によるコミック交換会も行われ、私も参加してどなたのチョイスかは分かりませんが「くまみこ」を頂きました。帰りの車中で読みましたが、良いねもふもふ!あとまちさんぽんこつカワイイ。

私は今回「りゅうおうのおしごと!」をご用意しました。ラノベ原作のコミカライズなので原作小説も一緒にしました。

「りゅうおうのおしごと!」は10代にして竜王に昇り詰めながらもその後スランプに悩む主人公・九頭竜八一のもとに小学生の女の子・雛鶴あいが押し掛け弟子入り志願するところから始まる将棋を題材にしたライトノベルで、いかにもな可愛いキャラクター達が見せる徹底的に媚び媚びな部分と「盤上の殺し合い」とでもいうべきプロ棋士のシビアな世界が絶妙に同居する物語です。原作者白鳥士郎の丹念な取材が活かされ、「女子小学生が内弟子として住み込む」ことを始め作中で語られるエピソードの多くが将棋界で実際にあった話、というのも面白く、今現在私が唯一次巻を楽しみにしているライトノベルです。コミカライズの方は漫画なぶん更にもう少し媚び気味ですがコレもこれでなかなか。

こんばんは、小島@監督です。

まさかかときちさんの手に渡るとは意外でしたが、楽しんでもらえると嬉しいですね。

さて、今回の映画は「マンガをはみ出した男 赤塚不二夫」です。

「おそ松くん」「天才バカボン」など数々の名作を生み出し、現在に至るも後進に強い影響力を与え続ける「ギャグマンガの王様」として戦後漫画史の一翼を担った漫画家赤塚不二夫。その破天荒でアナーキーでそれでいて繊細な生涯を、アニメーションとドキュメンタリー、双方の手法を用いて迫っていく。

戦後昭和史という観点において、避けて通れない作家のひとりと言って過言ではない漫画家・赤塚不二夫。

バカボンのパパやニャロメ、イヤミなど一度見たら忘れ難いキャラクター達を次々と生み出したその着想の原点、あるいは漫画だけに限らずテレビ出演やステージアクトにも積極的に進出し、ナンセンスというものを生涯にわたり追求し続けたその破天荒な天才の実像に迫っていきます。

この映画を監督したのは太宰治の小説を原作にした「パンドラの匣」(2009年製作)や「パビリオン山椒魚」(2006年製作)などを手掛けた冨永昌敬。基本的に劇映画の方ですが、「アトムの足音が聞こえる」(2011年製作)などドキュメンタリー映画も数本手掛けています。

赤塚不二夫の生涯をその時系列に沿って赤塚が生み出したキャラクター達が演じるアニメーションパートと家族を始め当時を知る関係者たちのインタビューを中心にしたドキュメンタリーパートで構成していきます。

アニメーションパートでは、ポップなビジュアルとシンガーソングライター青葉市子によるリズミカルなナレーションが時に結構ヘビーなこともサラリと軽やかに表現し、独特の味わいを観る者にもたらします。

ドキュメンタリーパートで面白いのは赤塚不二夫はテレビを始めとしたメディアへの露出も非常に多かった人物のため、当人が出演した当時のテレビ番組や肉声を収録した素材がふんだんに使われている事でしょうか。特に70年代頃と思しきバラエティー番組のフッテージなどはこんな無茶苦茶なもの放送してたのかと変に感心してしまうほどアナーキーなものが登場します。無論芸能界との関わりという点で外すことのできないタモリとの親交も重点を置いて語られ、赤塚不二夫の葬儀の場でタモリが「私もあなたの作品の一つです」と弔辞を贈った理由もある程度読み取れるようになっています。

ちなみにタモリはこの映画のエンディングテーマも歌っています。

個人的に強く印象に残ったのは本編で数十秒ほど使われた80年代頃と思われるあるプライベートフィルム。「天才バカボン」や「もーれつア太郎」などでムーブメントを巻き起こし時代の寵児に昇り詰めた60年代を過ぎたのち、70年代後半から赤塚不二夫は長いスランプと深刻なアルコール中毒に悩まされることになるのですが、そこから立ち直ろうと足掻く姿がそこには収められています。

「ギャグ」とは常識を破壊したところ、逸脱したところにこそ存在する。ギャグ・ナンセンスというものを極めようとすること、それは「自由」を縛るものを徹底して解体する作業であり、その深淵を覗き見て後もなおそうあり続けようとするのなら、それは「自由」と引き換えに心や体を壊していくことを意味するような領域だったのでしょう。

関係者から語られるエピソードがあまりに面白すぎたのか、次々と逸話が繰り出される割にはそこから深く分け入っていくような印象を与えてくれる箇所は少なく、いちドキュメンタリー映画として観た時、いささか食い足りない印象は否めません。しかし「天才・赤塚不二夫」の源流に対する監督なりの考察は提示されていますし、観る側がそれ以上に深入りするための材料も十二分に見せてくれています。赤塚不二夫の世界観に踏み入って行くための道標としての機能は充分果たしていると言えるでしょう。

普段観るアニメともドキュメンタリーとも違う味わいを放つこの作品、多くの方にお薦めできる1本ですが、「おそ松さん」や「天才バカヴォン」など直近のアニメで赤塚作品に触れた方にこそ是非観ていただきたいですね。正直赤塚不二夫は当人の生涯が一番面白い「作品」ですから。

初参加の方々は楽しんで頂けましたでしょうか?次回以降も続けて参加してくださると嬉しいですね。

今回有志によるコミック交換会も行われ、私も参加してどなたのチョイスかは分かりませんが「くまみこ」を頂きました。帰りの車中で読みましたが、良いねもふもふ!あとまちさんぽんこつカワイイ。

私は今回「りゅうおうのおしごと!」をご用意しました。ラノベ原作のコミカライズなので原作小説も一緒にしました。

「りゅうおうのおしごと!」は10代にして竜王に昇り詰めながらもその後スランプに悩む主人公・九頭竜八一のもとに小学生の女の子・雛鶴あいが押し掛け弟子入り志願するところから始まる将棋を題材にしたライトノベルで、いかにもな可愛いキャラクター達が見せる徹底的に媚び媚びな部分と「盤上の殺し合い」とでもいうべきプロ棋士のシビアな世界が絶妙に同居する物語です。原作者白鳥士郎の丹念な取材が活かされ、「女子小学生が内弟子として住み込む」ことを始め作中で語られるエピソードの多くが将棋界で実際にあった話、というのも面白く、今現在私が唯一次巻を楽しみにしているライトノベルです。コミカライズの方は漫画なぶん更にもう少し媚び気味ですがコレもこれでなかなか。

こんばんは、小島@監督です。

まさかかときちさんの手に渡るとは意外でしたが、楽しんでもらえると嬉しいですね。

さて、今回の映画は「マンガをはみ出した男 赤塚不二夫」です。

「おそ松くん」「天才バカボン」など数々の名作を生み出し、現在に至るも後進に強い影響力を与え続ける「ギャグマンガの王様」として戦後漫画史の一翼を担った漫画家赤塚不二夫。その破天荒でアナーキーでそれでいて繊細な生涯を、アニメーションとドキュメンタリー、双方の手法を用いて迫っていく。

戦後昭和史という観点において、避けて通れない作家のひとりと言って過言ではない漫画家・赤塚不二夫。

バカボンのパパやニャロメ、イヤミなど一度見たら忘れ難いキャラクター達を次々と生み出したその着想の原点、あるいは漫画だけに限らずテレビ出演やステージアクトにも積極的に進出し、ナンセンスというものを生涯にわたり追求し続けたその破天荒な天才の実像に迫っていきます。

この映画を監督したのは太宰治の小説を原作にした「パンドラの匣」(2009年製作)や「パビリオン山椒魚」(2006年製作)などを手掛けた冨永昌敬。基本的に劇映画の方ですが、「アトムの足音が聞こえる」(2011年製作)などドキュメンタリー映画も数本手掛けています。

赤塚不二夫の生涯をその時系列に沿って赤塚が生み出したキャラクター達が演じるアニメーションパートと家族を始め当時を知る関係者たちのインタビューを中心にしたドキュメンタリーパートで構成していきます。

アニメーションパートでは、ポップなビジュアルとシンガーソングライター青葉市子によるリズミカルなナレーションが時に結構ヘビーなこともサラリと軽やかに表現し、独特の味わいを観る者にもたらします。

ドキュメンタリーパートで面白いのは赤塚不二夫はテレビを始めとしたメディアへの露出も非常に多かった人物のため、当人が出演した当時のテレビ番組や肉声を収録した素材がふんだんに使われている事でしょうか。特に70年代頃と思しきバラエティー番組のフッテージなどはこんな無茶苦茶なもの放送してたのかと変に感心してしまうほどアナーキーなものが登場します。無論芸能界との関わりという点で外すことのできないタモリとの親交も重点を置いて語られ、赤塚不二夫の葬儀の場でタモリが「私もあなたの作品の一つです」と弔辞を贈った理由もある程度読み取れるようになっています。

ちなみにタモリはこの映画のエンディングテーマも歌っています。

個人的に強く印象に残ったのは本編で数十秒ほど使われた80年代頃と思われるあるプライベートフィルム。「天才バカボン」や「もーれつア太郎」などでムーブメントを巻き起こし時代の寵児に昇り詰めた60年代を過ぎたのち、70年代後半から赤塚不二夫は長いスランプと深刻なアルコール中毒に悩まされることになるのですが、そこから立ち直ろうと足掻く姿がそこには収められています。

「ギャグ」とは常識を破壊したところ、逸脱したところにこそ存在する。ギャグ・ナンセンスというものを極めようとすること、それは「自由」を縛るものを徹底して解体する作業であり、その深淵を覗き見て後もなおそうあり続けようとするのなら、それは「自由」と引き換えに心や体を壊していくことを意味するような領域だったのでしょう。

関係者から語られるエピソードがあまりに面白すぎたのか、次々と逸話が繰り出される割にはそこから深く分け入っていくような印象を与えてくれる箇所は少なく、いちドキュメンタリー映画として観た時、いささか食い足りない印象は否めません。しかし「天才・赤塚不二夫」の源流に対する監督なりの考察は提示されていますし、観る側がそれ以上に深入りするための材料も十二分に見せてくれています。赤塚不二夫の世界観に踏み入って行くための道標としての機能は充分果たしていると言えるでしょう。

普段観るアニメともドキュメンタリーとも違う味わいを放つこの作品、多くの方にお薦めできる1本ですが、「おそ松さん」や「天才バカヴォン」など直近のアニメで赤塚作品に触れた方にこそ是非観ていただきたいですね。正直赤塚不二夫は当人の生涯が一番面白い「作品」ですから。

前回の歌会で既にご存知の方もいらっしゃいますが、実は先月から遂にスマートフォンに変えまして、今はどんな機能が付いているのかをいろいろ試している真っ最中。

その中に歩数計があって、買った日からの日々の歩数が記録されてるのですが、私出勤日は毎日20,000~25,000歩歩いてました。概算距離は20~25km。通勤で徒歩の距離は全部足しても3kmあるかどうか位のはずなので、実に20km前後を職場内で歩いてる計算に。道理で足腰鍛えられてる気がするわけだ。

こんばんは、小島@監督です。

つまりあとは腹回りを何とかすれば…!

さて、今回の映画は「デッドプール」です。

トラブルシューターをして日銭を稼ぐウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)は、ある時娼婦のヴァネッサ(モリーナ・バッカリン)と出会い、やがて2人は愛し合うようになり婚約するに至るが、その日にウェイドは意識を失い倒れてしまう。

病院で末期ガンと診断されたウェイドは、自身が朽ちていく様をヴァネッサに見せたくないと一方的に別れを切り出し、塞ぎ込んでいた。そんなウェイドに謎の男が接触を図る。「ガンを治癒できる」という男の誘いに乗り人体実験の被験者になる事を決めたウェイドだったが、謎の薬品を投与され、その結果細胞が変異し超人的な治癒力を持つようになるが同時に全身火傷を負ったような姿に変貌してしまった。

醜い姿になってしまった自分を受け入れられないウェイドは、マスクを被り復讐人「デッドプール」と名乗り、自身を変えた男たちの手がかりを追い始める。

マーベル・コミックが送り出す新たなヒーロー映画はオープニング・クレジットから全力で笑いを取りに行く異色の構成が目を引くまさに「コミカル」な作品です。

「デッドプール」というキャラクターはアメコミ・ヒーロー数あれど相当ユニークなキャラクターで、映画も原典同様にデッドプールが観客に幾度となく直接語り掛ける構成をしています。しかも大抵そういう時は何かしら自虐的なセリフを発しますし、それ以外にもカメラを意識した行動やBGMがかかっていることを自覚したセリフなど、いわゆる「第四の壁」をホイホイ破る演出が多用されています。

笑いの取り方の方向性としては80~90年代の香港映画や、あるいは日本のアニメで言えば水島努監督作品のそれと似ているように思います。この辺りを好む方にはこのテンポはかなり心地良く感じるのではないでしょうか。

一応作品としては「X-MEN」の系譜に当たる作品で、シリーズお馴染みの「恵まれし子らの学園」と、「ファイナル・ディシジョン」や「フューチャー&パスト」に登場したコロッサス(今作ではステファン・カピチッチが演じている)が登場しますが、基本的には単独の作品です。

デッドプールというキャラクター自体「ウルヴァリン X-MEN ZERO」(2009年製作。監督ギャヴィン・フッド)に登場し、ライアン・レイノルズはその時デッドプールを演じてもいますが、作品としてはほぼ全く関係ありません。もっとも「ウルヴァリン」の時のデッドプールのシリアスな人物造形にライアン・レイノルズがいささか不満で何とか原作のイメージに近いデッドプールを映像化したかったという熱意もあったようで、経緯としては無関係ではなさそうですが。

なので、「デッドプール」を観るにあたり何か「X-MEN」シリーズを予習しておいた方が良いのかと言えばそんな必要はありません。もしも何か予習を…とお考えの方はむしろ「127時間」(2010年製作。監督ダニー・ボイル、主演ジェームズ・フランコ。因みにこの映画のフランコの吹替えは奇しくもデッドプールのライアン・レイノルズと同じ加瀬康之である)をお薦めしておきます。それ以外にも多くの映画のパロディが盛り込まれているので、映画の素養が深いとそれだけ深く楽しめるようになっています。

基本的にはコメディ寄りの作品ではありますが、デッドプールがいかにデッドプールになっていったか、という「エピソード1」としての機能はしっかりと果たせていますし、セリフ回しが下品とは言えひたすらヴァネッサへの愛情を貫こうとする純愛映画的な一面も持ち合わせ、エンターテインメントとしての質は思いのほか高いです。

反面、R-15というレイティングも伊達ではなく、悪人たちが結構勢いよく手とか首とかすっ飛ばされたり爆散したりするため、こういうスラッシャー描写が苦手な方は注意が必要です。これでもいわゆるスプラッタ・ホラーに比べたら大したことないと言えばそうなのですが、苦手な人は苦手ですしね。

その辺が大丈夫ならデッドプールは期待以上の楽しさを観る者に約束してくれる映画です。近年複雑かつ長大化の一途をたどるアメコミ映画に反して登場人物も少なく108分と短めでテンポが良く見やすいのもポイント高いです。気になってる方は是非映画館で上質のボンクラ体験を!

もちろん他のマーベル映画同様にエンドクレジット後にもう1シーンあります。ただ他と違ってちょっと入り方が特殊なので場内が明るくなるまで席をお立ちになりませんよう。

その中に歩数計があって、買った日からの日々の歩数が記録されてるのですが、私出勤日は毎日20,000~25,000歩歩いてました。概算距離は20~25km。通勤で徒歩の距離は全部足しても3kmあるかどうか位のはずなので、実に20km前後を職場内で歩いてる計算に。道理で足腰鍛えられてる気がするわけだ。

こんばんは、小島@監督です。

つまりあとは腹回りを何とかすれば…!

さて、今回の映画は「デッドプール」です。

トラブルシューターをして日銭を稼ぐウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)は、ある時娼婦のヴァネッサ(モリーナ・バッカリン)と出会い、やがて2人は愛し合うようになり婚約するに至るが、その日にウェイドは意識を失い倒れてしまう。

病院で末期ガンと診断されたウェイドは、自身が朽ちていく様をヴァネッサに見せたくないと一方的に別れを切り出し、塞ぎ込んでいた。そんなウェイドに謎の男が接触を図る。「ガンを治癒できる」という男の誘いに乗り人体実験の被験者になる事を決めたウェイドだったが、謎の薬品を投与され、その結果細胞が変異し超人的な治癒力を持つようになるが同時に全身火傷を負ったような姿に変貌してしまった。

醜い姿になってしまった自分を受け入れられないウェイドは、マスクを被り復讐人「デッドプール」と名乗り、自身を変えた男たちの手がかりを追い始める。

マーベル・コミックが送り出す新たなヒーロー映画はオープニング・クレジットから全力で笑いを取りに行く異色の構成が目を引くまさに「コミカル」な作品です。

「デッドプール」というキャラクターはアメコミ・ヒーロー数あれど相当ユニークなキャラクターで、映画も原典同様にデッドプールが観客に幾度となく直接語り掛ける構成をしています。しかも大抵そういう時は何かしら自虐的なセリフを発しますし、それ以外にもカメラを意識した行動やBGMがかかっていることを自覚したセリフなど、いわゆる「第四の壁」をホイホイ破る演出が多用されています。

笑いの取り方の方向性としては80~90年代の香港映画や、あるいは日本のアニメで言えば水島努監督作品のそれと似ているように思います。この辺りを好む方にはこのテンポはかなり心地良く感じるのではないでしょうか。

一応作品としては「X-MEN」の系譜に当たる作品で、シリーズお馴染みの「恵まれし子らの学園」と、「ファイナル・ディシジョン」や「フューチャー&パスト」に登場したコロッサス(今作ではステファン・カピチッチが演じている)が登場しますが、基本的には単独の作品です。

デッドプールというキャラクター自体「ウルヴァリン X-MEN ZERO」(2009年製作。監督ギャヴィン・フッド)に登場し、ライアン・レイノルズはその時デッドプールを演じてもいますが、作品としてはほぼ全く関係ありません。もっとも「ウルヴァリン」の時のデッドプールのシリアスな人物造形にライアン・レイノルズがいささか不満で何とか原作のイメージに近いデッドプールを映像化したかったという熱意もあったようで、経緯としては無関係ではなさそうですが。

なので、「デッドプール」を観るにあたり何か「X-MEN」シリーズを予習しておいた方が良いのかと言えばそんな必要はありません。もしも何か予習を…とお考えの方はむしろ「127時間」(2010年製作。監督ダニー・ボイル、主演ジェームズ・フランコ。因みにこの映画のフランコの吹替えは奇しくもデッドプールのライアン・レイノルズと同じ加瀬康之である)をお薦めしておきます。それ以外にも多くの映画のパロディが盛り込まれているので、映画の素養が深いとそれだけ深く楽しめるようになっています。

基本的にはコメディ寄りの作品ではありますが、デッドプールがいかにデッドプールになっていったか、という「エピソード1」としての機能はしっかりと果たせていますし、セリフ回しが下品とは言えひたすらヴァネッサへの愛情を貫こうとする純愛映画的な一面も持ち合わせ、エンターテインメントとしての質は思いのほか高いです。

反面、R-15というレイティングも伊達ではなく、悪人たちが結構勢いよく手とか首とかすっ飛ばされたり爆散したりするため、こういうスラッシャー描写が苦手な方は注意が必要です。これでもいわゆるスプラッタ・ホラーに比べたら大したことないと言えばそうなのですが、苦手な人は苦手ですしね。

その辺が大丈夫ならデッドプールは期待以上の楽しさを観る者に約束してくれる映画です。近年複雑かつ長大化の一途をたどるアメコミ映画に反して登場人物も少なく108分と短めでテンポが良く見やすいのもポイント高いです。気になってる方は是非映画館で上質のボンクラ体験を!

もちろん他のマーベル映画同様にエンドクレジット後にもう1シーンあります。ただ他と違ってちょっと入り方が特殊なので場内が明るくなるまで席をお立ちになりませんよう。